Drasta Digital

Dokumentation der Projekte zur Digitalisierung sorbischer Trachtenelemente

Unter der Überschrift Drasta Digital hat Ectoplastic Lab in den vergangenen Jahren erfolgreich Projekte realisiert, die sich mit der Digitalisierung des materiellen und immateriellen Kulturerbes sorbischer Trachten beschäftigen.

Das im Sorbischen verwurzelte Kernteam, bestehend aus dem Modedesigner und 3D-Artist Jan Lorenz, der Trachtenschneiderin und Architektin Kirsten Ann Böhme sowie dem Museologen und Ectoplastic-Gründer Jakob Gruhl, hat dabei umfassende Kompetenzen aufgebaut, um traditionelle Kleidung digital zu erfassen und in 3D Modellen nachzubilden.

Seit 2022 entstanden mit verschiedenen Partner:innen Prototypen für neue Präsentationsformen sowie Konzepte zur Archivierung und Vermittlung. Dankend zu nennen sind außerdem Karoline Schneider, Rahel Selnack und Stephan Kloß für unterschiedliche Tätigkeiten in den Projekten sowie Daniel Häfner für den fortwährenden konstruktiven Austausch.

Einen herzlichen Dank an:

Das System drasta

Sorbische Trachten sind ein bedeutendes Element des materiellen und immateriellen Kulturerbes der Lausitz. Doch sie sind mehr als das: sie stehen für ein komplexes System aus meist mündlich weitergegebenen Wissen über den Alltag, Ankleidung, Herstellung, Begriffe, Bedeutungen,Trageweisen, Identität und gesellschaftlichen Codes. Im Sorbischen gibt es das Wort für Tracht nicht explizit, es heißt schlicht Kleidung - drasta - und zeigt, wie eng das Tragen dieser eigenständigen Kleidung mit der Identität verbunden ist und war.

Heute wird die sorbische Alltagstracht nur noch von sehr wenigen Frauen täglich getragen. Mit dem fortschreitenden Rückgang dieser Praxis geht das Wissen um dieses System, insbesondere innerhalb der Familien, zunehmend verloren, insofern nicht aktiv die Tradition bewahrt wird. Eine lebendige Trachtenkultur und die mündliche Weitergabe des Wissen sind unabdingbar zum Erhalt dieser Kultur. Klassische Dokumentationsformen, wie Fotografie oder schriftliche Archivierung, erfassen weder die Vielschichtigkeit der Objekte noch das damit verbundene immaterielle Wissen in angemessener Weise.

Vor diesem Hintergrund verfolgt Drasta Digital das Ziel, neue Strategien zur Digitalisierung und Vermittlung sorbischer Trachtenelemente sowie allgemein traditioneller Kleidung und textiler Kulturen zu entwickeln und anzuwenden. Im Verbund mit Expert:innen haben wir über die vergangenen vier Jahre detaillierte Workflows entwickelt zur Erstellung hochauflösender Digitalisate sorbischer Kleidung. Auf der anderen Seite entwickeln wir Konzepte für einen partizipativen, dezentralen Ansatz der Digitalisierung als Citizen Science unter Einbindung von Open Source Ansätzen und technologische Entwicklung in Hard- und Software.

Uns interessieren insbesondere Synergien in diesem Prozess: Inwiefern die Tracht/ Kleidung zum niedrigschwelligen Angebot wird, um digitale Kulturtechniken zu erlernen und innovativ einzusetzen? Hat die digitale Rekonstruktion der Trachten das Potenzial, Zugang sowohl zu modernen Werkzeugen der Digitalisierung zu schaffen als auch zum traditionellen Handwerk? Unter welchen Bedingungen kommen ältere und junge Menschen zum Thema Tracht auf Augenhöhe zusammen? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns in die Praxis begeben, geforscht, Prototypen entwickelt und die Machbarkeit unterschiedlicher Ansätz überprüft. Die Ergebnisse sind im Folgenden dokumentiert.

1. Mädchentracht mit Seidenschürze der evangelischen Sorben um Hoyerswerda, 2. Frauentracht mit Blaudruckschürze der evangelischen Sorben um Hoyerswerda

Drasta Digital Projekte von 2022-2025

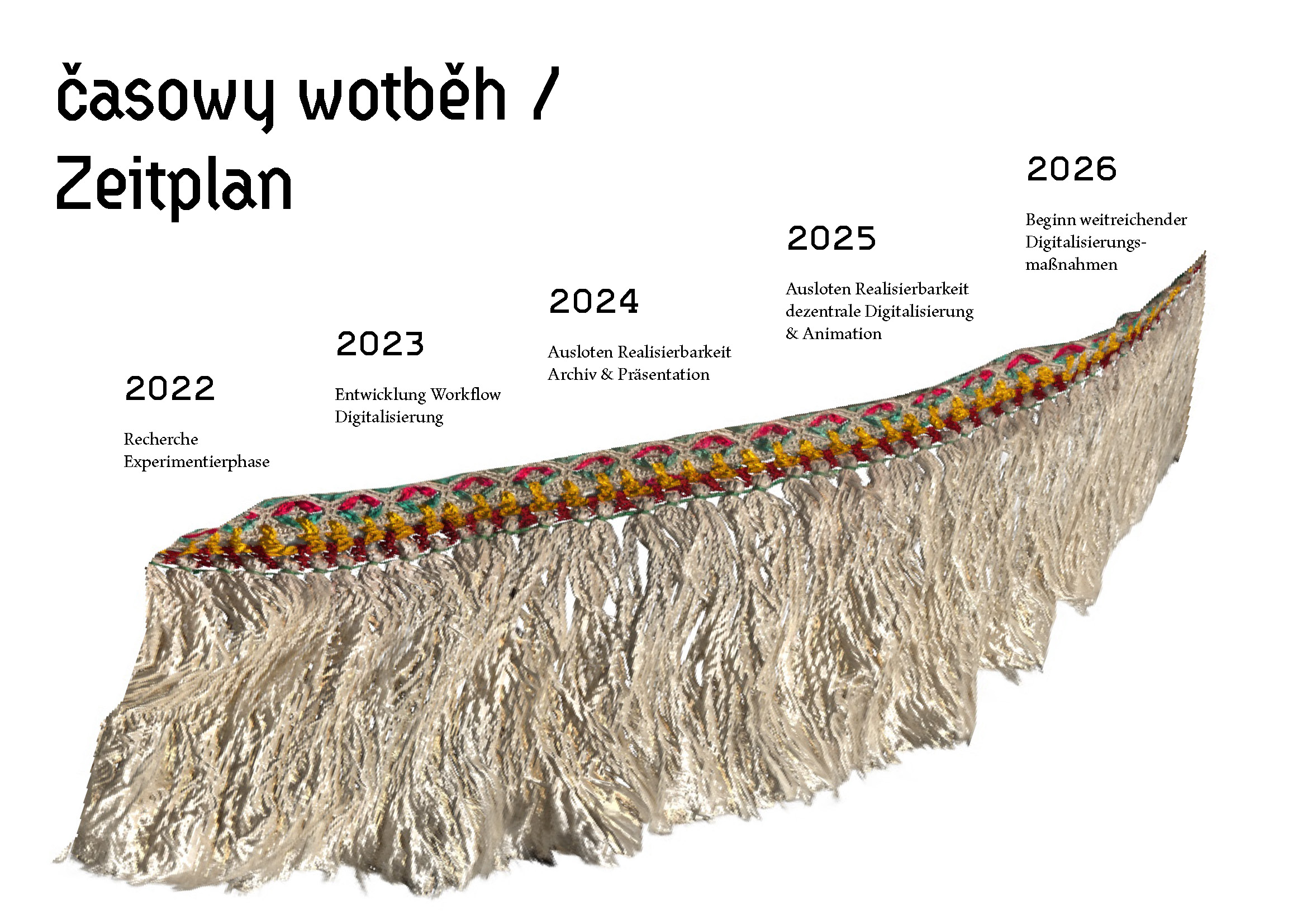

Digitalisierung ist ein langwieriger Prozess, insbesondere wenn dazu Forschung und Entwicklung sowie der Aufbau neuer Infrastrukturen und Arbeitsprozesse notwendig ist. Obwohl die Projektzeiträume stets einjährig waren, haben wir eine langfristige Agenda verfolgt. Die Jahre 2022 bis 2024 zeigen eine kontinuierliche Entwicklung von ersten Prototypen bis hin zur komplexen Digitalisierung ganzer Trachten. Drasta Digital verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, der technologische Innovation, handwerkliche Expertise und wissenschaftliche Standards verbindet. Ziel bleibt der Aufbau eines offenen Archivs, das den sorbischen Digitalisierungsstrategien entspricht und digitale Objekte als Ressource für kulturelle Vermittlung, Forschung und kreative Anwendungen verfügbar macht.

2022 - Initiation und erste Schritte

Mit der Auszeichnung beim Simul+ Mitmachpreis wurde das Projekt gestartet. Es folgte eine intensive Recherchephase zu Grundlagen sorbischer Trachten und deren Geschichte. Parallel dazu erfolgten grundlegende Recherchen, der Aufbau des Software-Setups und methodische Vorarbeiten sowie erster Austausch mit Trachtenhaus Jatzwauk. Erste Tests zur Digitalisierung von Trachtenteilen wurden durchgeführt.

-

Idee Open Archive: Drasta Digital ausgezeichnet

-

FuE: Recherche zu Trachten, Materialien und Digitalisierungsverfahren

-

FuE: Einrichtung des Software-Setups für 3D-Digitalisierung

-

FuE: Entwicklung methodischer Ansätze zur strukturierten Dokumentation

- Strategische Vernetzung

2023 - Entwicklung eines vollständigen Workflows

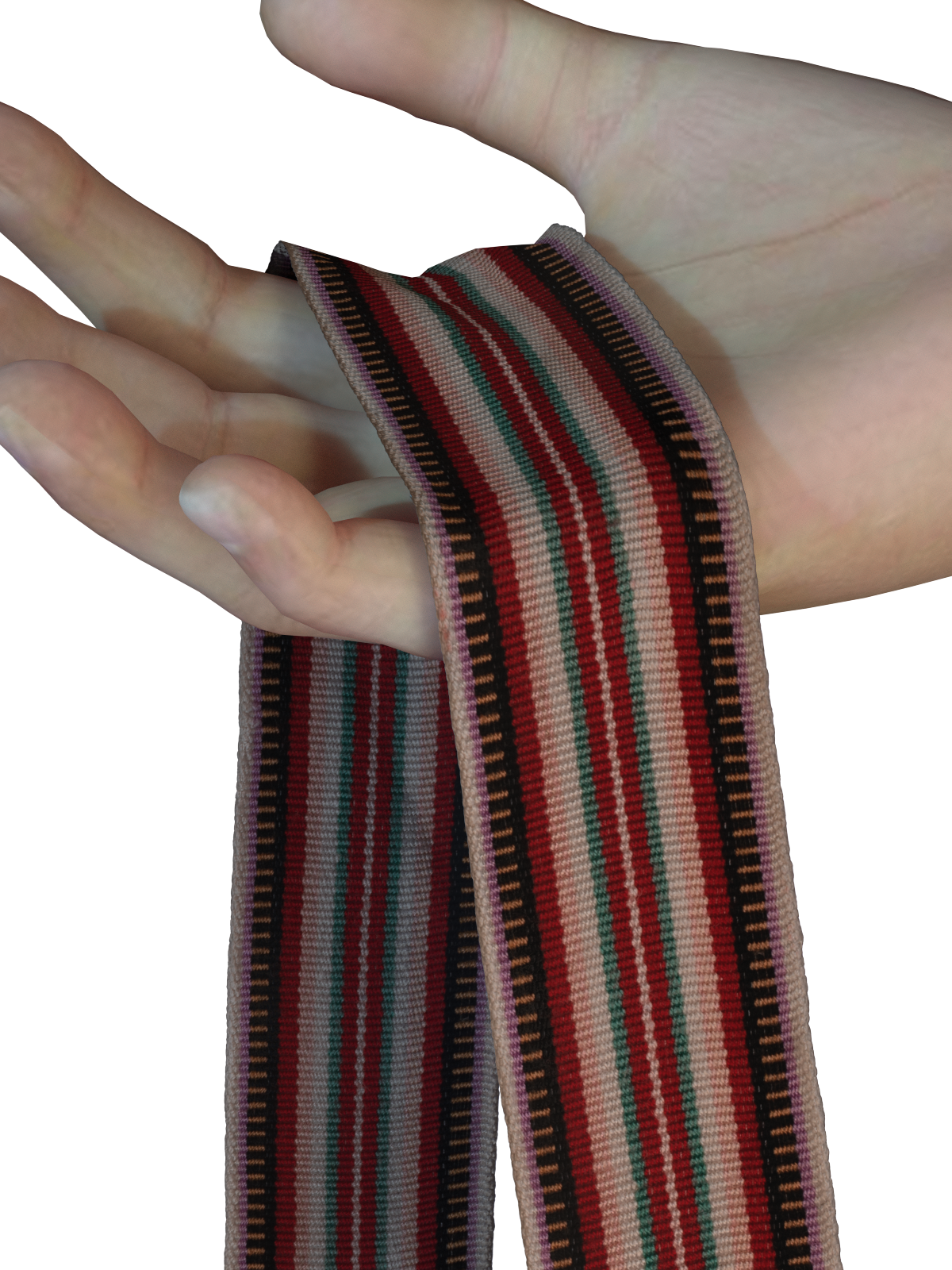

Im Jahr 2023 standen im Projekt Drasta Digital II die Verfeinerung der Digitalisierungsprozesse und die Entwicklung eines umfassenden Workflows im Mittelpunkt. Neben der Analyse von Schnitt- und Nähtechniken, der Simulation einzelner Trachtenteile und der Generierung von Texturen über photogrammetrische Verfahren wurde ein modulares Konzept erarbeitet, das Wissen, Datenbanken und Schnittmusterarchive miteinander verband.

- Machbarkeit: Verfeinerung der Digitalisierungsprozesse zur Darstellung von Details

- FuE: Analyse von Schnitt- und Nähtechniken

- FuE: Texturgenerierung

- FuE: Aufbau eines modularen Konzepts (Wissen, Datenbanken, Schnittmuster)

- Prototyp: Gerenderte Bilder digitaler Trachten nahezu fotorealistisch

2024 - Trachten ankleiden und Web 3D Präsentation

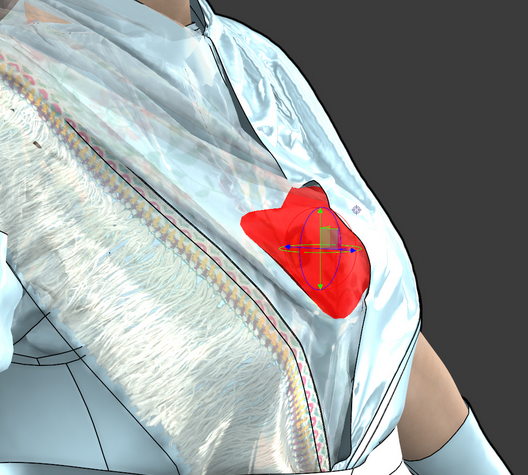

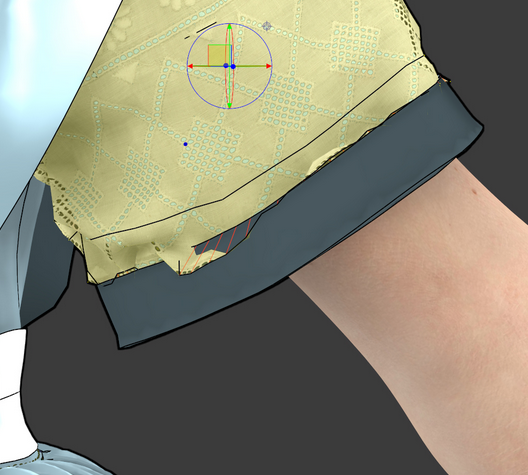

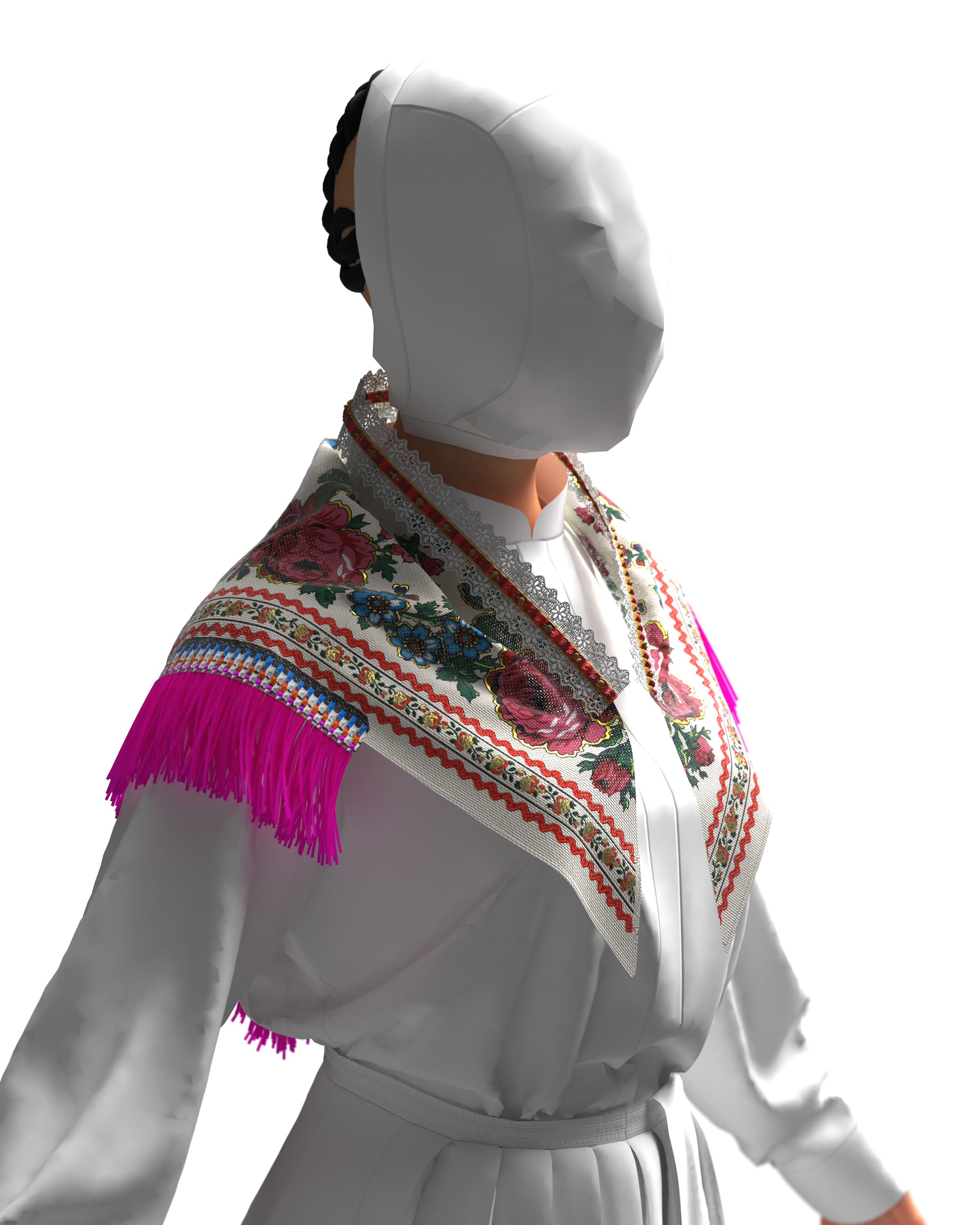

2024 markierte den Übergang von einzelnen Trachtenteilen zur vollständigen Digitalisierung und Visualisierung ganzer Trachten im Projekt Drasta Digital III: Digitalizacija a wizualizacija. Zwei komplette Frauentrachten wurden digital rekonstruiert und Web 3D Formate zur visuellen Darstellung getestet. Dabei zeigte sich auch, dass das virtuelle Ankleiden komplexer Techniken bedarf und nicht rein automatisiert erfolgen kann.

-

Prototyp: 3D Rekonstruktion von zwei vollständigen Trachten

-

Machbarkeit: Anpassung digitaler Elemente für realistischen Ankleideprozess

-

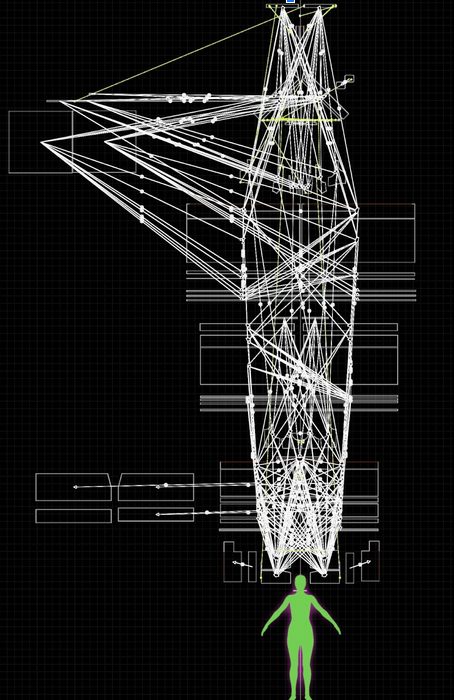

FuE: Interoperabilität zwischen Clo3D, Substance, Blender, Needle Engine

-

FuE: Entwicklung digitaler Materialien und Fülltechniken

-

FuE: Darstellung von Elementen in Echtzeit-Web3D

2025 - Animation und Partizipation

Das Projekt Drasta Digital IV widmet sich dem Feld der Animation. Wie können Trachtenteile so animiert werden, dass sie dem Ankleideprozess nachvollziehbar machen, wie kann das auf eine interaktive Ebene übertragen werden? Zudem wird es zwei Werkstätten im ländlichen Raum geben, in welchen sowohl die technische Seite beleuchtet wird, als auch gesellschaftliche Fragen diskutiert werden.

-

Machbarkeit: Animation zur Simulation des Ankleidens einzelner Trachtenelemente

- Prototyp: Interaktive Webpräsentation mehrerer Elemente in einem virtuellen Raum

- FuE: Partizipative Werkstätten im ländlichen Raum

Hintergrund

Das sorbische Wort drasta ist im Allgemeinen das Wort für Kleidung und Tracht. Es beschreibt ein System, das auf verschiedene Themenfelder verweist: Identität, Alltag und Tradition, doch auch Diskriminierung, Transformationsprozesse in Industrie, Landwirtschaft und Handwerkskunst, auf den Ursprung von Textilproduktion und nachhaltigen Formen von Kleidung, auf das kulturelle Gedächtnis in der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Die digitale Aufarbeitung und Rekostruktion ist eine logische Weiterführung einer solchen Transformation. Sie vollzieht sich stets mit den Mitteln der Zeit und finden immer im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen statt.

Die Projekte rund um Drasta Digital schließen inhaltlich an die Forschungsfragen an, mit denen sich Co-Initiator Jakob Gruhl 2012 in seinem Diplom auseinandersetzte. Die kokrete Idee zu drasta digital kam jedoch 10 Jahr später bei einem Treffen des deutsch-sorbischen Film Netzwerks, im Rahmen eines Diskurses rund um die Anwendung von neuen Medien in sorbischen Kontexten. Dank des Simul-Preises des Freistaates Sachsen erfolgte 2022 eine erste Experimentierphase in Open Archive: Drasta Digital. Seither steht das langfristige Ziel im Fokus, mit innovativen Technologien das materielle und immaterielle Kulturerbe sorbischer Trachten und Kleidung zu bewahren.

Die ersten Ergebnisse überzeugten die Trachtenschneiderin Kirsten Ann Böhme, zukünftig als Expertin mitzuarbeiten. Die Architektin ist die Urenkelin des Gründers des Trachtenhauses Jatzwauk in Hoyerswerda, das die Familie um Johann Jatzwauk 1926 gegründet hatte. Seit den 1990ern widmet sich der Verein zur Pflege der Regionalkultur der mittleren Lausitz e.V. der Fortführung der Trachtenkultur in der Region. Eine erste Kooperation erfolgte 2023: mit Drasta Digital II erforschte und entwicklete das Team konkrete Workflows zur digitalen 3D Rekonstruktion von Trachtenelementen. 2024 ging das Projekt mit Drasta Digital III weiter in die Tiefe und rekostrukierte erstmals eine ganze Tracht.

Die Weitergabe handwerklichen Wissens bildet die Grundlage für intergenerationale Diskurse und partizipative Prozesse. In diesem Austausch eröffnet sich die Möglichkeit, gemeinsam über die Transformation der Bedeutung von Kleidung in einer post-industriellen Gesellschaft nachzudenken und die Bedingungen ihrer globalisierten, ressourcenintensiven Herstellung und Verteilung kritisch zu beleuchten. So wird nicht nur technisches Wissen zur Herstellung von Kleidung bewahrt, sondern zugleich ein Raum geschaffen, in dem Konsumverhalten zwischen Fast Fashion und Slow Fashion reflektiert werden kann. Der Einsatz innovativer und immersiver Technologien erweitert diesen Prozess, indem er insbesondere junge Menschen für die Thematik sensibilisiert und neue Formen kultureller Wissensvermittlung eröffnet.

Drasta Digital III: Digitalisierung in Visualisierung

Projektziele und Durchführung

Das Projekt „Drasta Digital III" verfolgte das Ziel, die Digitalisierung und Visualisierung einer kompletten “lódka/ Truhe” sorbischer Trachtenteile mit dem Aufbau eines digitalen Archivs zu verbinden und dies exemplarisch in einer Installation darstellbar zu machen. Obwohl während der Projektlaufzeit nicht die gesamte Truhe digitalisiert werden konnte, entstanden herausragende Ergebnisse (siehe interaktive 3D Modelle oben). Dies gilt für die Erfassung der Hoyerswerdaer Truhe und insbesondere in Bezug auf die Darstellung kompletter Trachten sowie die Erkenntnisse betreffend der technischen Bedürfnisse der visuellen Darstellung sowohl auf lokaler IT-Ebene als auch auf Webseiten. Die virtuelle Rekonstruktion kompletter Trachten stellt einen Erfolg dar, der das Innovationspotenzial der entwickelten Methoden unterstreicht. Dabei wurde deutlich, dass der digitale Prozess des Ankleidens – ähnlich wie in der realen Welt – nicht rein automatisiert abgebildet werden kann, sondern spezifische Techniken erfordert, um das traditionelle Erscheinungsbild authentisch zu rekonstruieren.

Viele zuvor digitalisierte einzelne Elemente mussten für den Prozess des Ankleidens der gesamten Tracht individuell angepasst werden. Auch hier sind Parallelen zum analogen Prozess evident. Auf diese Weise entstanden wiederum flexiblere 3D Modelle. Neben der Modifikation für das Ankleiden lag ein weiterer Schwerpunkt auf der visuellen Darstellung der einzelnen Trachtenelemente im Kontext von 3D Anwendungen. Dies hat den Hintergrund, da zwar problemlos Renderings (Bilder oder Videos) der Elemente hergestellt werden können. Allerdings dienen diese dann primär zur Repräsentation des digitalen Objekts. Der eigentliche Vorteil des digitalen Objekts, es sich von überall aus von nahem zu betrachten, ist jedoch nur in einem interaktiven Player-Format möglich, also einer Anwendung, die das 3D Modell laden und betrachtbar machen kann, z.B. in einem virtuellen Archiv. Dies brachte jedoch verschiedene Herausforderungen mit sich, die zu einem Teil der Projektarbeit wurden.

Technologische Innovationen und Lösungen

Eine der größten Aufgaben bestand darin, unterschiedliche Software-Tools – von Clo3D und Adobe Substance über Blender bis hin zur Needle Engine – miteinander zu verbinden. Trotz gemeinsamer Dateiformate traten immer wieder Import- und Darstellungsprobleme auf. Diese Herausforderungen wurden in das Projekt integriert und im Sinne von Machbarkeitsstudien erfolgreich gelöst. Dadurch konnten stabile Workflows entwickelt und wertvolle Erkenntnisse für die digitale Dokumentation gewonnen werden.

Ein weiterer Meilenstein war die Umsetzung der Echtzeit-Anwendung im Web-Browser. Mit Blender und der Needle Engine wurde ein funktionierender Prototyp entwickelt, der zeigt, wie sich komplexe Trachtenmodelle interaktiv und performant darstellen lassen. Durch gezielte Optimierungen der 3D-Assets – von der Reduzierung hochauflösender Texturen bis zur Anpassung komplexer Strukturen – wurde die Machbarkeit bestätigt.

Damit ist es gelungen, nicht nur fotorealistische Renderings, sondern auch funktionierende Echtzeit-Präsentationen zu realisieren. Die entwickelten Prototypen belegen eindrucksvoll das Potenzial für die zukünftige digitale Archivierung und Vermittlung von Trachten.

Qualitätssicherung, Partnerschaften und Kooperationen

Die Qualitätssicherung der digitalisierten Objekte erfolgte durch die Trachtenschneiderin Kirsten Ann Böhme und das Trachtenhaus Jatzwauk in Hoyerswerda. Hierfür wurde eine Hoyerswerdaer Truhe systematisch nach Ordnung der Teile erfasst. Anhand dieser Ordnung konnte die Digitalisierung und Adaptierung einzelner Teile fortlaufend erfolgen und ggf. effizienter gestaltet werden, wenn Teile sich in ihrer Form gleichen, in Muster und Farbe jedoch unterscheiden.

Des Weiteren erfolgte ein Austausch mit dem sorbischen Institut, um die Metadaten nach den Standards des sorbischen Zentralregisters abzugleichen. Dies ist eine entscheidende Grundlage, um die digitalen Kulturgüter in Zukunft auch in wissenschaftlichen, musealen und bildungspolitischen Kontexten sinnvoll einsetzen zu können.

Mit dem halleschen Startup Needle Engine wurde ein Partner gefunden, der global an zukunftssicheren Formaten arbeitet. Die Kooperation ermöglichte die Entwicklung nachhaltiger, browserbasierter Vermittlungsformate, die ohne Spezialsoftware zugänglich sind.

Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven

Die Zielvorgabe einer festen Anzahl digitalisierter Objekte sollte künftig flexibler formuliert werden. Hohe Zielzahlen sind ein ehrgeiziger Ansporn, zeigen aber auch, dass qualitative Exzellenz bei komplexen Objekten mehr Ressourcen benötigt. Statt der Quantität sollten zukünftig die Tiefe der Bearbeitung sowie die Machbarkeit und Übertragbarkeit der Methoden im Vordergrund stehen.

Der erfolgreiche Übergang von Blender zur Needle Engine in eine Echtzeitfähige Web3D-Umgebung demonstrierte die Machbarkeit eines integrierten digitalen Archivs, das sowohl Archivierungsfunktionen als auch visuelle und installative Vermittlungsformen vereint. Neben der Web3D-Darstellung wurden auch VR- und AR-Szenarien sowie gameartige Umgebungen erfolgreich getestet. Die Prototypen erweitern die Vermittlungsoptionen erheblich – von klassischen Ausstellungen bis hin zu immersiven Medienerfahrungen.

Das Projekt hat einen klaren Pilotcharakter. Die entwickelten Workflows, technischen Verfahren und digitalen Objekte bilden eine belastbare Grundlage für zukünftige Maßnahmen im Bereich Digitalisierung und Visualisierung von Kulturerbe. Die erfolgreiche Kooperation mit Partnern zeigt den Weg für künftige Synergien zwischen Forschung, kultureller Praxis und Technologie.

Ziel ist es nun, diese Kompetenz weiter auszubauen, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung eines nachhaltigen digitalen Archivs für sorbische Trachtenelemente sowie deren Einsatz in Vermittlungsformaten (Installationen, Museen, Web3D). Langfristig soll so eine Referenz für eine innovative und nachhaltige Digitalisierungspraxis im Bereich des materiellen Kulturerbes geschaffen werden, die über das Sorbische hinaus für Minderheiten und Kulturen anwendbar ist.